Category Archives: Liturgie

Dimanche 8 mars 2020 – 2ème dimanche de carême

« Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui je trouve ma joie. Ecoutez-le »

Dimanche 19 janvier 2020

Messe célébrée au 110 rue de Vaugirard

Textes du dimanche (cliquer pour voir les textes bibliques de ce dimanche)

Texte de méditation

« A vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ»

Paul aux Corinthiens 1,3

Deux hommes en viennent à se rencontrer : Jean, auprès du Jourdain, voit Jésus pour la première fois, semble-t-il (« Je ne le connaissais pas »). Son réflexe est celui que nous avons spontanément lorsqu’entre personnes bien élevées on se croise devant une porte. Chacun s’écarte devant l’autre : « Passez, je vous prie ». Même si le geste est conventionnel, voire hypocrite, il révèle une certaine conception de la vie commune. « Autrui est toujours mon maître », dit un sage de notre temps ; à lui la première place même s’il arrive derrière moi près de la porte où nous nous trouvons. Ce réflexe est celui de Jean-Baptiste : « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi… ».

On est dans la vérité lorsqu’on laisse autrui passer devant soi ; ce geste permet de trouver sa propre place. C’est en tout cas ce qui se passe pour Jean. Le prédicateur qui rassemble les foules et les plonge dans l’eau a bien raison de s’effacer devant celui qui vient.

Michel Jondot, prêtre du Diocèse de Nanterre (+ juin 2019)

dans le site web Dieu maintenant

PRIÈRE UNIVERSELLE

R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !

– Seigneur, nous te présentons les hommes et les femmes de toutes les religions et sur tous les continents qui cherchent la présence d’un être divin à leur écoute. Sachons les rencontrer pour avancer dans nos propres interrogations. Prions aujourd’hui avec eux.

R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !

– En cette Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens nous te présentons, Seigneur, les bâtisseurs de ponts entre les baptisés d’églises divisées. Prions aujourd’hui avec eux.

R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !

– Devant le grand défi posé par les migrations, que notre communauté découvre comment l’hospitalité peut devenir une chance pour les accueillis mais aussi pour ceux qui accueillent. Prions aujourd’hui avec eux, accueillis et accueillants.

R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !

Dimanche 5 janvier 2020 – Epiphanie du Seigneur

Messe célébrée au 110 rue de Vaugirard

Textes du dimanche (cliquer pour voir les textes bibliques de ce dimanche)

Mot d’accueil

Bienvenue en cette célébration de l’Épiphanie, manifestation de Jésus à toute l’humanité. Que cette universalité du salut de Dieu agisse en nous en tant que communauté et nous unisse.

Qu’elle soit une bonne nouvelle, une lumière intérieure qui nous fasse réfléchir sur le chemin à trouver en tant que communauté pour repartir « par un autre chemin ». Comme les rois mages avertis de regagner leur pays par un autre chemin, notre communauté doit trouver un chemin différent du passé, afin de renaître dans une forme bien vivante de vie d’Eglise.

Texte de méditation

« Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui »

Matthieu 2, 1

Le mot « Epiphanie » désigne cette « manifestation » de Dieu dans l’histoire. En lisant cet Evangile que nous connaissons bien, on peut se demander si l’éclipse de l’étoile ne symbolise pas les temps que nous vivons. Ces trois hommes venus du pays où le soleil se lève ont marché, éclairés par cette étoile qui est pour eux signe d’une naissance royale et appel à une reconnaissance éclatante. L’astre a disparu et, lorsqu’ils arrivent à Jérusalem, c’est la nuit. L’astre réapparaîtra ; elle sera source de joie mais il leur aura fallu vivre une épreuve. Epreuve nécessaire sans doute

Il ne suffit pas que Dieu se manifeste pour être reconnu. Dieu parle en s’incarnant dans l’enfant de Bethléem. Pour l’entendre, il nous faut entrer dans son langage et imiter les mages ; ils se sont faits petits eux-mêmes en se mettant plus bas que terre devant le petit. Ils nous montrent le chemin : autrui est toujours manifestation de Dieu. Apprenons à reconnaître sa Seigneurie : chaque visage humain offert à nos regards est épiphanie de Dieu.

Michel Jondot, prêtre du Diocèse de Nanterre (+ juin 2019)

dans le site web Dieu maintenant

HOMELIE

Chers amis, les mages se sont mis en route… Ils font partie de ces éternels chercheurs sans cesse travaillés par les nombreuses questions de l’existence :

-sur l’origine du monde…

-le pourquoi et le comment des choses

-le sens de la vie…

Ces chercheurs savaient être à l’écoute et ils savaient observer et interpréter les signes…

Ils avaient entendu parler d’une étoile de Jacob, un Messie qui devait se lever… Alors ils s’inquiètent… ils cherchent… ils bougent.

Ces mages venus de loin –on pense qu’ils venaient de Perse ou de Babylone- étaient des païens, c’est-à-dire des non-juifs.

L’Evangile ne précise pas qu’ils étaient rois… mais rien n’i fait, la tradition les couronne d’âge en âge, mieux, au Moyen Age où on leur a donné un nom : Gaspard, Melchior et Balthazar… un noir, un jaune et un blanc… couleur des hommes qui vivent sur la planète terre… TOUT UN SYMBOLE !

Chers amis, le symbolisme de la scène qui nous relate saint Matthieu, associé au symbolisme issu de la légende, est un symbolisme puissant qu’à de quoi nous galvaniser… à une condition : lire l’histoire de l’épiphanie à la lumière de la résurrection.

En effet, ces mages sont à l’image de notre Eglise itinérante… l’Eglise des premiers chrétiens… l’Eglise d’aujourd’hui. L’Eglise de tous ceux et de toutes celles qui, venus d’horizons très différents, de pays et de milieux sociaux très différents n’ont de cesse que de garder les yeux fixés sur cette étoile qui s’est levée – il y a 2000 ans- dans la nuit de Bethleem…. LE CHRIST, SOLEIL LEVANT, SPLENDEUR DES NATIONS !

Les mages n’avaient pas la prétention de posséder des certitudes sur Dieu… Ils désiraient toujours le connaitre davantage. Alors ils se sont bougés… ils se sont mis en route…

Par contre, les sages qui conseillaient le roi Hérode avaient étudié l’Ecriture Sainte et scruté la Tradition … ils étaient enfermés dans leur savoir… alors ils n’ont pas bougé…

Vivre en chrétiens, c’est aussi partir et comprendre que notre vie est un pèlerinage. Que ce Dieu que nous aimons, nous n’aurons jamais fini de le chercher… Le chrétien est un éternel chercheur de Dieu…

Pour ce faire, il lui faut quitter le confort d’une religion bien encadrée. On aurait beau savoir par cœur la loi des prophètes, maîtriser les analyses théologiques les plus fines… Si on ne se bouge pas, rien ne passera. Le monde aujourd’hui attend de nous chrétiens, non des donneurs de leçons mais de véritables témoins de la joie et du bonheur de croire.

Et voilà que pour guider nos pas, une étoile nous est donnée : croire au Christ, c’est avoir soif de lumière et faim d’amour. L’étoile de l’Epiphanie nous invite à nous lever pour partir ou repartir dans une foi vécue comme une recherche, comme une rencontre, comme un engagement.

Croire au Christ, c’est parfois progresser dans le brouillard…. dans la certitude obscure que le Seigneur est présent.

La foi n’est pas l’accueil passif de vérité et de préceptes. Elle est une mobilisation, un départ pour une nouveauté de vie. Les catéchumènes en témoignent qui souvent nous trouvent, nous les chrétiens de souche, bien frileux !

Quand la foi faiblit, on devient un « sédentaire spirituel » incapable d’avancer pour aller à la rencontre de Dieu et des autres… Des pratiques et des gestes religieux restent encore, mais la vie chrétienne et en sommeil.

Chers amis, en cette fête de l’Epiphanie, en ce début d’année le Christ nous appelle à suivre son Etoile… Heureuse Eglise célébrante… où la liturgie est mystère d’Epiphanie en actes : nous y apportons l’offrande, non plus de l’or, de l’encens ou de la myrrhe, mais de notre personne, de notre cœur… Alors, comme les mages, nous reviendrons chez nous par un autre chemin, par une vie plus rayonnante de joie, de charité, de paix et d’ouverture à Dieu et aux autres.

Alors, « parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut ».

Pierre Géry.

PRIÈRE UNIVERSELLE

–Devant l’enfant les mages ont ouvert leurs coffrets : comme eux, nous posons à tes pieds, dans un désir d’universalité, l’humanité entière, avec toute son histoire et tout l’univers. Nous te les présentons, Seigneur.

R/Lumière des hommes, nous marchons vers toi,

Fils de Dieu, tu nous sauveras!

–Dans la nuit, les mages ont suivi l’étoile. Pour tous ceux qui te cherchent et s’interrogent sur Toi, Seigneur, afin qu’ils rencontrent des témoins de ta lumière. Nous te prions, Seigneur.

R/Lumière des hommes, nous marchons vers toi,

Fils de Dieu, tu nous sauveras!

–Sur leur route, les mages ont cherché leur chemin. En ces temps de turbulences où certains finissent par ne plus savoir où trouver une parole droite, fiable, que nous soyons en tant que baptisés, des témoins d’une parole vraie. Nous te prions, Seigneur.

R/Lumière des hommes, nous marchons vers toi,

Fils de Dieu, tu nous sauveras!

– Avertis…de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous avons, nous aussi, en tant que communauté à trouver un chemin différent du passé. Aide-nous à imaginer ce chemin et à nous y engager. Nous te prions, Seigneur.

R/Lumière des hommes, nous marchons vers toi,

Fils de Dieu, tu nous sauveras!

EVANGILE ET ACTUALITE – Echos de la séance du 16 novembre 2019

Echos de la séance du 16 novembre 2019 (cliquer sur un des titres suivants) :

Se libérer

Au fil des contributions

Visages

Deuxième temps de la rencontre

Rappel sur le “Parcours Évangile et actualité”

Il se déroule sur 5 samedis matin

4 boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris

de 9h à 13 h 30,

16 novembre 2019, 11 janvier 2020,

29 février, 28 mars 2020, 16 mai 2020.

Vous découvrirez que ce travail, soutenu par un court temps de célébration, nous conduit à un autre regard sur l’actualité d’aujourd’hui et donc sur nos frères les hommes.

Deux minutes d’intervention par personne, permettant à chacun d’exposer le fruit de sa recherche mettant en lien

-

un verset de l’évangile étudié, cette année Luc,

-

la «clé de lecture» choisie, cette année (se) libérer,

-

et le fait d’actualité que vous aurez retenu.

Au deuxième temps, un intervenant invité, avec lequel on peut ensuite échanger, éclaire un angle de la clé de lecture, à la lumière de son expérience.

La matinée se termine par un repas convivial, sorti du sac, au cours duquel les échanges se poursuivent.

Pour nous contacter :

– par mail :

chapelle-st-bernard@wanadoo.fr (objet : Evangile-actualité)

ou therese.masson@sfr.fr, ou marie-helene.peyrache@wanadoo.fr

– par téléphone (Thérèse Masson) : 06 12 93 49 92 ou 01 48 89 36 29

ou (M-Hélène Peyrache) : 01 47 07 21 73 ou 06 88 73 92 93

Dimanche 24 novembre 2019 – Fête du Christ Roi

Messe célébrée au 110 rue de Vaugirard

Textes du dimanche (cliquer pour voir les textes bibliques de ce dimanche)

Mot d’accueil

Sentez-vous tous accueillis.

Le « roi » que nous célébrons n’a pas grande chose de commun avec les puissants de ce monde. Il est le « bon berger » de toute l’humanité. Il est le petit, le pauvre, l’étranger à aimer. Le Dieu d’amour venu nous apprendre à aimer.

En cette fin d’année liturgique, laissons nos cœurs s’ouvrir à la tendresse de Dieu Père et Mère.

Texte de méditation

« …la paix pour tous les hommes sur la terre et dans le ciel. »

Paul aux Colossiens 1, 20

C’est la haine des hommes qui tue le Christ, mais, par un mystérieux retournement, cette haine est transformée par Dieu en un instrument de réconciliation, de pacification.

A l’échelle humaine, nous avons parfois des exemples de cet ordre : je pense à des hommes comme Itzak Rabin, Martin Luther King, Gandhi, Sadate… Ils ont prêché la paix, l’égalité entre les hommes, et cela leur a coûté la vie ; ils ont été victimes de la haine des hommes ; mais, paradoxalement, leur mort a inauguré un progrès de la paix et de la réconciliation. Un témoignage d’amour et de pardon, qui va parfois jusqu’au sacrifice de sa vie, est un ferment de paix.

Mais cela ne suffit pas à réconcilier l’humanité tout entière avec Dieu car ils ne sont que des hommes. Jésus, lui, est l’homme – Dieu : il est à la fois le Dieu qui pardonne et l’humanité qui est pardonnée ; ce qui nous réconcilie, c’est que le pardon accordé par le Christ à ses bourreaux, est le pardon même de Dieu. C’est Dieu qui pardonne… par pure miséricorde de sa part. Désormais, nous savons, parce que nous l’avons vu de nos yeux, jusqu’où vont l’amour et le pardon de Dieu.

D’après Marie-Noëlle Thabut dans L’Intelligences des Ecritures.

PRIÈRE UNIVERSELLE

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous!

-Souviens-Toi, Seigneur de tous ceux qui ont trouvé le courage de pardonner et de ceux dont la croix était trop lourde pour le faire.

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous!

-Souviens-Toi, Seigneur de tous ceux qui ne trouvent pas de place dans notre monde : les migrants, les révoltés, les sans travail et sans argent.

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous!

-Souviens-Toi, Seigneur de ton Eglise bousculée par de lourds scandales, les victimes et les coupables.

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous

-Souviens-Toi, Seigneur de notre communauté. Que nous soyons signe d’amour et d’action des grâces.

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous

Noël : Jésus abandonné

« Vous le reconnaîtrez à ce signe : un nouveau né emmailloté, couché dans une mangeoire ! »

Ce signe pour les bergers… pour Nous encore, ici, le même, parce que Jésus, en son humanité, nous dit quelque chose de définitif. Les années ont pu passer. La vie publique est arrivée, et finalement cet autre emmaillotement dans son linceul, et cette autre couche dans le froid du sépulcre… à y regarder de près, le signe reste le même.

La merveille de Dieu pour nous, la merveille de l’homme pour Dieu, c’est ce petit enfant emmailloté, couché, lié, livré, abandonné !

[…] Et voilà précisément que sur ce berceau d’un nouveau-né, tout abandonné, est proclamée la Bonne Nouvelle de la paix pour les hommes que Dieu aime, les hommes de sa bienveillance, de son bon vouloir ! Paix aux hommes qui s’abandonnent à l’amour de Dieu à la façon de Celui-là, « le Fils de complaisance ».

Cela veut dire :

que l’humanité a désormais un visage pour Dieu, celui de ce tout petit enfant, si dépendant en tout, et librement offert pour le demeurer – stade spirituel qui ne saurait être dépassé ; celui où l’Esprit peut nous murmurer sans aucune retenue : Abba ! Père ! […]

que Dieu prend aussi un autre visage pour l’homme : non plus le Tout-Puissant qui s’impose de haut, de loin, mais ce Dieu qui s’abandonne, faible, dépendant, livré au bon vouloir d’une mère, d’une famille, et aussi aux caprices d’un peuple. En Dieu, le Fils n’est que cela entre les mains du Père. Et c’est cela qu’il vient vivre entre nos mains… pour que nous entrions en correspondance de cœur avec Dieu par la petite voie de Noël, celle de l’abandon amoureux au quotidien de l’Éternel… une petite voie pour nous, ici, maintenant !

Bienheureux Christian de Chergé,

extraits de l’homélie pour la messe de minuit, le 24 décembre 1994

Dimanche 2 décembre – 1er dimanche de l’Avent

Dimanche 2 décembre 2018 – 1er dimanche de l’Avent.

Messe célébrée au 110 rue de Vaugirard

Textes du dimanche (cliquer pour voir les textes bibliques de ce dimanche)

Mot d’accueil

Vous êtes tous bienvenus.

Dimanche 2 décembre, nous entrons dans le temps de l’avent. Nous sommes réunis pour célébrer une « promesse de bonheur » nous dit le prophète Jérémie ( et notre amie Odile Hornik nous l’explique dans le mot d’accueil qu’elle a écrit pour cette célébration en 2012, voir ci-dessous)

Belle promesse de bonheur à annoncer haut et fort. Au milieu des conditions difficiles de notre réalité à chacun, laissons cette Parole s’épanouir en nous et transformer nos cœurs, pour nous préparer à Noël, en nous sentant héritiers de cette promesse en tant que fils et filles de Dieu notre Père et Mère.

En allumant la première bougie de la couronne de l’avent, que le désir de la venue du Sauveur se réveille en nous.

Texte de méditation

« Debout devant le Fils de l’homme »

Le monde est sombre, le monde est triste, la peur fait partie de la condition humaine : l’Evangile d’aujourd’hui nous le rappelle. Mais, mes amis, sommes-nous rassemblés ce matin pour faire un tel constat de désespoir et nous laisser aller à l’abandon ?

Non ! Nous sommes ici pour célébrer une « promesse de bonheur », nous dit Jérémie. Un événement vient, le plus extraordinaire, le plus émouvant, le plus heureux qu’il nous sera donné de vivre : Dieu se révèle, Dieu se donne un visage, Dieu nous ressemble ! Cet enfant que nous allons porter pendant quatre semaines, que nous portons tous, qui que nous soyons, nous ne lui avons pas donné la vie, c’est lui qui nous la donne, pour vivre, espérer, croire maintenant, aujourd’hui et pour l’éternité. Nous sommes bien les acteurs choisis pour faire advenir et croître au jour le jour, l’amour de nos frères et sœurs et le meilleur du monde.

Dans cette chapelle consacrée à Saint Bernard, imprégnons-nous de ce qu’il écrivit il y a 1000 ans déjà :

« L’amour ne veut pas d’autres fruits que lui-même. Son vrai fruit c’est d’être ».

Odile Hornik, mot d’accueil pour le 1er Dimanche de l’Avent 2012

PRIÈRE UNIVERSELLE

R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

-La promesse du droit et de la justice faite à Jérémie est toujours à recevoir et à mettre en œuvre. Nous connaisons l’immense besoin de droit et de justice de notre monde. Que, avec la force de ton amour, Seigneur, nous nous engagieons en actions concrètes.

R/Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

-En ce mois de décembre, le pape François nous invite à prier avec les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi, qu’elles trouvent un langage pour aujourd’hui dans le dialogue entre les cultures.

R/Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

-En cette période hivernale, nous te confions, Seigneur, les personnes qui dorment dans la rue, celles qui ne mangent pas à leur faim, celles qui ne peuvent pas se soigner, celles qui s’inquiètent pour l’avenir, celles qui n’arrivent plus à faire confiance. Sois pour elles la lumière, Seigneur.

R/Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

L’Avent : savoir attendre

Méditation de frère Aloïs, prieur de Taizé

Et si le temps de l’Avent venait renouveler l’espérance en nous ? Non pas un optimisme facile qui ferme les yeux sur la réalité, mais cette espérance forte qui jette l’ancre en Dieu et qui permet de vivre pleinement dans l’aujourd’hui.

L’année chrétienne commence par l’Avent, le temps de l’attente. Pourquoi ? Pour nous révéler à nous-mêmes l’aspiration qui nous habite et pour la creuser : le désir d’un absolu, vers lequel chacun tend de tout son être, corps, âme, intelligence, la soif d’amour qui brûle en chacun, du nourrisson jusqu’à la personne âgée, et que même l’intimité humaine la plus grande ne peut pas entièrement apaiser.

Cette attente, nous la ressentons souvent comme un manque ou un vide difficile à assumer. Mais loin d’être une anomalie, elle fait partie de notre personne. Elle est un don, elle nous conduit à nous ouvrir nous-mêmes, elle oriente toute notre personne vers Dieu.

Osons croire que le vide peut être habité par Dieu et que déjà nous pouvons vivre l’attente avec joie. Saint Augustin nous y aide quand il écrit : « Toute la vie du chrétien est un saint désir. Dieu, en faisant attendre, étend le désir ; en faisant désirer, il étend l’âme ; en étendant l’âme, il la rend capable de recevoir… Si tu désires voir Dieu, tu as déjà la foi. »

Frère Roger aimait cette pensée d’Augustin et c’est dans cet esprit qu’il priait : « Dieu qui nous aimes, quand nous avons le désir d’accueillir ton amour, ce simple désir est déjà le commencement d’une foi toute humble. Peu à peu au tréfonds de notre âme s’allume une flamme. Elle peut être toute fragile mais elle brûle toujours. »

La Bible met en valeur le long cheminement du peuple d’Israël et montre comment Dieu a lentement préparé la venue du Christ. Ce qui est passionnant dans la Bible, c’est qu’elle raconte toute l’histoire de l’amour entre Dieu et l’humanité. Cela commence par la fraîcheur d’un premier amour, puis viennent les limites et même les infidélités. Mais Dieu ne se fatigue pas d’aimer, il cherche toujours son peuple. En fait, la Bible est l’histoire de la fidélité de Dieu. « Une femme oublie-t-elle son petit enfant ? Même s’il y en avait une qui oubliait, moi je ne t’oublierai pas. » (Is 49.15)

Lire cette longue histoire peut éveiller en nous le sens des lentes maturations. Parfois nous voudrions tout, tout de suite, sans voir la valeur du temps du mûrissement ! Mais les psaumes nous ouvrent une autre perspective : « Mes temps sont dans ta main, Seigneur. » (Ps. 31.16)

Savoir attendre … Etre là, simplement, gratuitement. Se mettre à genoux pour reconnaître, même avec le corps, que Dieu agit tout autrement que nous l’imaginions. Ouvrir les mains, en signe d’accueil. La réponse de Dieu nous surprendra toujours. En nous préparant à Noël, l’Avent nous prépare à l’accueillir.

Même si nous n’arrivons pas toujours à exprimer notre désir intérieur par des paroles, faire silence est déjà l’expression d’une ouverture à Dieu. Pendant cette période de l’Avent, nous nous rappelons que Dieu lui-même est venu, à Bethléem, dans un grand silence.

Le vitrail de l’Annonciation, qui se trouve dans l’église de Taizé, fait voir la Vierge Marie toute recueillie et disponible, elle se tient en silence dans l’attente que se réalise la promesse de l’ange de Dieu.

Comme la longue histoire qui a précédé le Christ a été le prélude à sa venue sur la terre, de même l’Avent permet pour nous chaque année une ouverture progressive à la présence du Christ en nous. Jésus discerne notre attente comme il a discerné un jour celle de Zachée. Et comme à lui, il nous dit : « Il me faut aujourd’hui demeurer chez toi. » (Luc 19.5)

Laissons naître en nous la joie de Zachée. Alors nos cœurs comme le sien s’ouvriront aux autres. Lui décide de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Nous, aujourd’hui, nous savons qu’une grande part de l’humanité a soif d’un minimum de bien-être matériel, de justice, de paix. Pendant le temps de l’Avent, y a-t-il des solidarités que nous pouvons assumer dans notre vie ?

Les textes qui sont lus dans la liturgie pendant l’Avent expriment comme un rêve de paix universelle : « grande paix jusqu’à la fin des lunes » (Ps 72,7), « une paix sans fin » (Is 9,6), une terre où « le loup habite avec l’agneau » et où il n’y a plus de violence (Is 11,1-9).

Ce sont des textes poétiques mais ils réveillent en nous une ardeur. Et nous voyons que « la paix sur la terre » peut germer dans des réconciliations qui s’accomplissent, dans la confiance que les uns retrouvent avec les autres. La confiance est comme un petit grain de moutarde qui va croître et, peu à peu, devenir le grand arbre du règne de Dieu où s’étend une « paix sans fin ». La confiance sur la terre est un humble début de la paix.

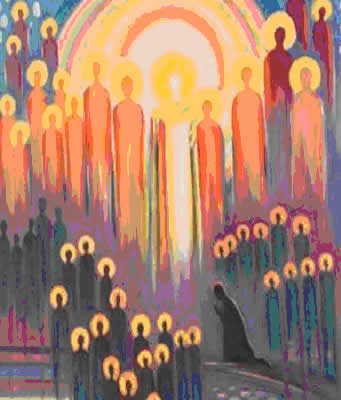

POUR UNE TOUSSAINT SANS LIMITES

Méditation d’Olivier Clément

parue dans Le Christ est ressuscité. Propos sur les fêtes chrétiennes, Desclée de Brouwer, 2000

« Les choses saintes sont aux saints », dit la liturgie byzantine avant la communion. Et le chœur répond « Un seul est saint, Jésus Christ… » Un seul est saint : mais tous ceux que l’eucharistie intègre au corps du Christ participent à cette sainteté. Tout être humain, créé à l’image de Dieu, participe à cette sainteté. Un arbre, une pierre, autant de paroles du Verbe, y participent à leur manière. L’Église déborde ses limites canoniques pour préserver et approfondir à l’infini cette sainteté, celle de l’existence universelle que porte et pénètre l’Esprit.

Dans le christianisme primitif, toute communauté était nommée « église des saints », une communion (caritas, agapè) de sauvés-sauveurs appelés à prier, témoigner, servir pour que se manifeste, en tout être et en toute chose, la Résurrection. Car la sainteté, c’est la vie enfin libérée de la mort.

Peu à peu, on s’est rendu compte que certains étaient de meilleurs témoins. Les martyrs d’abord, et il y en eut tant au IIIe siècle et au début du IVe que l’Église syrienne (qui fut longtemps le moteur et le modèle du monde chrétien) institua une fête de tous les martyrs. Plus tard, à Rome, le Panthéon, temple de tous les dieux, le devint de tous ces témoins : rigoureuse coupole où s’exprime la vieille pietas romaine avec, à son sommet, une ouverture par où l’on voit l’azur, parfois un oiseau… En Orient, vers la même époque, on consacra à tous les saints, fort logiquement, le dimanche qui suit la Pentecôte. En Occident, après bien des variantes locales, la fête fut fixée, en 835, au 1er novembre. Or, ce moment était déjà chez les Celtes fête de tous les morts. Ce crépuscule de l’année convenait, pensaient-ils, à la célébration de ces voyageurs d’inter-mondes. Le coup de génie de l’Occident chrétien, c’est d’avoir placé la Toussaint avant ce « jour des morts », d’avoir mis en avant des morts, et les entraînant dans leur sillage, les saints, ceux qui savent qu’il n’y a plus de mort dans le Ressuscité. Car il s’interpose à jamais entre le néant et nous, il entraîne les morts dans l’immense fleuve de vie de la communion des saints.

Aujourd’hui, dans la société sécularisée, où l’on voit peu mourir, où l’on ne connaît quelques figures de sainteté que déformées par les médias, ou bien cette fête, chez les jeunes surtout, est oubliée, ou bien le jour des morts absorbe et gomme la Toussaint. On se rend encore dans les cimetières, on nettoie les tombes, on dépose sur elles des chrysanthèmes. La plupart ne prient pas, ils ne savent plus ; cependant il y a un silence, un recueillement où se brouille la

limite entre la mort et la vie, comme chez les Celtes d’autrefois. Nous qui tentons d’être chrétiens, nous devrions rendre tout son sens à la Toussaint, pour qu’elle embrasse, pour qu’elle embrase le jour des morts. Jésus a dit : « Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 25) : vers lui les saints ouvrent la voie, eux qui, le sachant ou non, se sont ici-bas identifiés au seul Vivant. Le sachant, comme saint Paul qui disait : « Ce n’est pas moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 12). Ou ne le sachant pas, comme tous ceux qui ont donné au plus petit nourriture, vêtement, maison, amitié, et par là les ont donnés au Christ (Mt 25, 37-40).

Il y a beaucoup plus de saints que nous n’imaginons. Certains, certes, sont reconnus, on sait et c’est pourquoi on se confie à leurs prières – qu’ils font en quelque sorte circuler l’amour dans le Corps du Christ et, sans doute, dans le monde entier devenu secrètement eucharistie. Mais il nous arrive aussi, lorsque nous prions pour un homme ou une femme qui vient de nous quitter, de lui demander de prier pour nous. La sainteté est aussi dans la communion, il faut donner la main, disait Péguy, c’est la vision englobante de l’Église ancienne, « Église des saints », qui revient. Oui, la sainteté, authentifiée, d’un individu extraordinaire, sur la tombe duquel se produisent des miracles, nous importe peut-être moins, me semble-t-il, que la communion des saints, une communion ouverte qui sanctifie l’humanité et l’univers. Il y a beaucoup de saints inconnus, parfois incongrus, dont la bonté désintéressée, la force calme, laprésence rassurante et joyeuse, l’humble capacité non seulement de servir mais de créer font, si j’ose dire, des ravaudeurs de l’existence universelle, sans cesse déchirée par les puissances perverses du néant. Il faudra bien que l’Église se décide, oh ! non pas à canoniser, mais à ouvrir les yeux, à nous ouvrir les yeux sur la sainteté vivante, créatrice, trouée de ténèbres, trouant les ténèbres, des faiseurs de justice, de paix, de beauté – tous ces très ordinaires « chevaliers de la foi », pour parler comme Kierkegaard –, tous ces héros aussi de l’humaine grandeur, un Rembrandt, un Dostoïevski, ou cette Simone Weil qui pensait que la plus grande grâce est de savoir vraiment que les autres existent…

La Toussaint ouvre nos yeux sur la sainteté secrète de chaque personne, voire sur la sainteté de la terre – et c’est pourquoi nous aimons le « Cantiques des créatures » de saint François. La Toussaint, précédant, illuminant, le jour des morts, nous rappelle que le Christ ne cesse de vaincre la mort et l’enfer. Un moine de l’Athos disait au starets Silouane que tant qu’une âme, se murant dans son refus, serait en enfer, le Christ y serait avec elle, et tous les sauvés, priant avec lui qu’elle s’ouvre à l’universelle, à l’éternelle « Tous-Saints ».